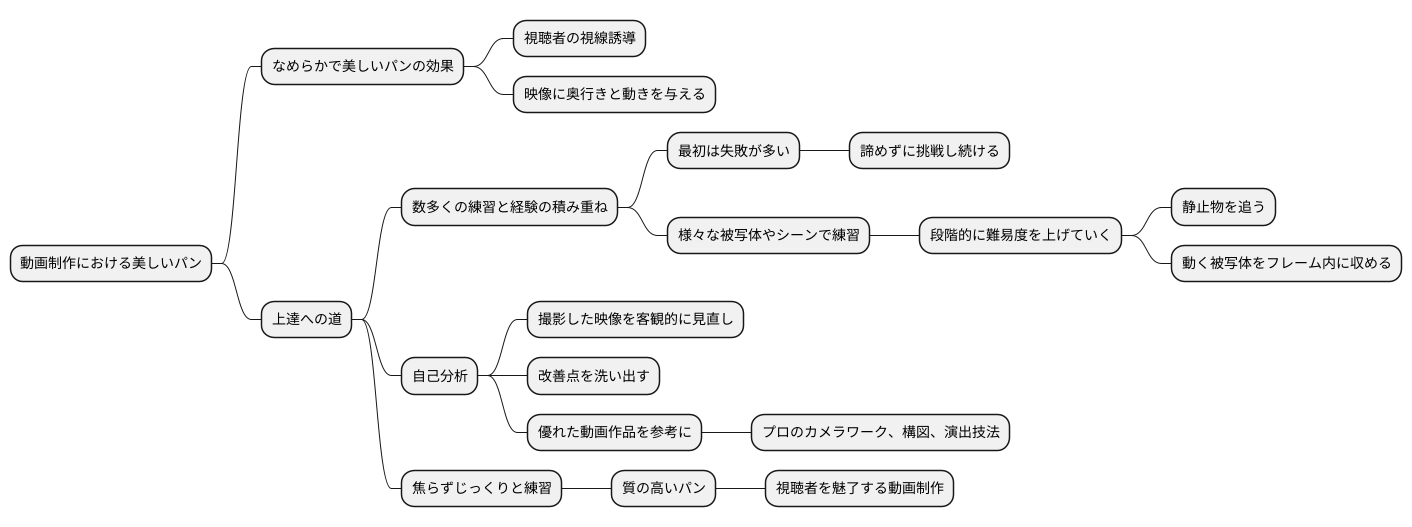

動画の質を高めるパーンじりの重要性

動画を作りたい

先生、「パーンじり」ってよく聞くんですけど、結局どういう意味なんでしょうか?なんだか難しくてよくわからないんです。

動画制作専門家

そうだね。「パーンじり」は、カメラを横に振る「パン」をした後の、カメラの止まる位置の画面のことだよ。パンが終わった後は、必ず止まった絵になるんだけど、その止まった絵のことを「パーンじり」っていうんだ。

動画を作りたい

なるほど、パンの後の止まった絵のことですね。でも、「パーンじりが無い」「パーンじりが甘い」ってどういう意味ですか?

動画制作専門家

いい質問だね。「パーンじりが無い・短い」というのは、カメラが止まったように見えても、実際には少し動いていたり、止まっている時間が短かったりする状態を指すんだ。そして「パーンじりが甘い」は、カメラが完全に止まらず、少し揺れている状態のことだよ。つまり、しっかりと固定されていない状態のことを言うんだね。

パーンじりとは。

動画を作る時の言葉で、『パン終わり』というものがあります。これは、カメラを横に動かした(パンニング)後の、カメラが最後に止まる時の画面のことを指します。パンニングが終わると、必ず止まった絵になりますが、この止まった絵の時間が短いと、「パン終わりがない」「パン終わりが短い」と言われます。また、完全に止まっておらず、少し動いている場合は、「パン終わりが甘い」と言われます。

なめらかな画面移動の終着点

動画を作るとき、景色や人を滑らかに見せるための基本的な方法として、画面を横に動かす操作があります。この操作を一般的にパンニングと呼びますが、パンニングが終わった後の画面、つまり止まった画面のことを意識していないと、見ている人に違和感を与えてしまうことがあります。パンニング後の止まった画面のことを、ここでは「止め絵」と呼ぶことにします。この止め絵の時間が短すぎたり、少し動いていたりすると、見ている人は落ち着かず、映像に入り込むことができなくなってしまいます。それはまるで、電車が駅に着くとき、完全に止まらずに少し揺れているようなものです。

滑らかな画面移動を実現するには、止め絵の安定感がとても重要です。パンニング操作が終わった後、止め絵は数秒間しっかりと固定されている必要があります。こうすることで、見ている人は画面の動きに惑わされることなく、映像の内容に集中することができます。例えば、雄大な山の景色をパンニングで映し出した後、数秒間止め絵として表示することで、見ている人はその景色の壮大さをじっくりと味わうことができるでしょう。また、人物をパンニングで追いかけた後、止め絵でその人物の表情や仕草を強調することで、見ている人はより深く感情移入することができるはずです。

適切な止め絵は、見ている人の視線を自然と次の場面へ誘導し、これから始まる展開への期待感を高める効果も期待できます。まるで小説のページをめくるように、止め絵は場面転換の合図として機能し、物語をスムーズに進める役割を果たします。このように、止め絵は単なる静止画ではなく、動画における重要な構成要素の一つと言えるでしょう。パンニングと止め絵を効果的に組み合わせることで、より洗練された、見ている人を惹きつける動画制作が可能になります。

| パンニング | 止め絵(パンニング後の止まった画面) |

|---|---|

| 画面を横に滑らかに動かす操作 | 数秒間しっかりと固定 見ている人に違和感を与えないための重要な要素 |

| 安定感が重要 短すぎたり、少し動いていると、見ている人は落ち着かない |

|

| 視線を次の場面へ誘導 展開への期待感を高める 場面転換の合図 |

よくある問題点とその対策

動画を作るとき、横にカメラを振る手法をパーンと言いますが、このパーンで起こりがちな問題と、その解決策をご説明します。よく見られる問題は大きく分けて三つあります。一つ目は「パーンの後、すぐに次の場面に切り替わる」ことです。矢継ぎ早に場面が変わると、見ている人は何が映っているのか把握しにくくなります。せっかくの映像も、何が写っていたのか分からなければ意味がありません。二つ目は「パーンの時間が短すぎる」ことです。これも一つ目と同様に、落ち着きのない印象を与え、見ている人が疲れてしまいます。映像を味わう余裕がないのです。三つ目は「パーンの最中に、わずかに映像が揺れてしまう」ことです。これは、カメラが固定されておらず、静止画のはずが動いて見えてしまう現象です。まるでカメラがまだ動いているかのように錯覚してしまい、見ている人は違和感を覚えます。これらの問題を解決するには、まず何のためにパーンを使うのかをしっかりと考える必要があります。被写体の全体像を見せたいのか、それとも一部分に注目してほしいのか。目的に合わせて、パーンの時間や動かす範囲を調整する必要があります。また、三脚を使うことも重要です。三脚を使うことでカメラを固定し、映像の揺れを抑えることができます。滑らかで安定したパーンを実現できるでしょう。さらに、動画編集ソフトでパーンする時間の長さを調整することも効果的です。短すぎるパーンを長くしたり、逆に長すぎるパーンを短くしたりすることで、より自然で見ている人が理解しやすい映像を作ることができます。これらの点に注意することで、より質の高い動画制作が可能になります。

| 問題点 | 原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| パーンの後、すぐに次の場面に切り替わる | 矢継ぎ早に場面が変わる | パーンの目的を明確にする(全体像を見せる?一部分に注目させる?) パーンの時間、動かす範囲を調整する |

| パーンの時間が短すぎる | 落ち着きのない印象、見ている人が疲れる | パーンの目的を明確にする(全体像を見せる?一部分に注目させる?) パーンの時間、動かす範囲を調整する 動画編集ソフトでパーンする時間の長さを調整 |

| パーンの最中に、わずかに映像が揺れてしまう | カメラが固定されていない | 三脚を使う |

効果的なパーンじりの作り方

滑らかで心地よい水平移動の映像、いわゆる「流し撮り」を作るには、いくつかの大切な点に気を配る必要があります。まず、水平にカメラを動かす速度は一定にしましょう。急に速くなったり遅くなったりすると、見ている人は戸惑ってしまい、映像の美しさも損なわれてしまいます。まるで電車に乗っていて急ブレーキをかけられたような、不快な印象を与えてしまうかもしれません。

次に、どのくらいの時間をかけて水平移動させるかも重要です。被写体や場面によって適切な長さは変わってきますが、一般的には2秒から3秒くらいがちょうど良いと言われています。短すぎると何が映っているのか分からず、長すぎると見ている人が飽きてしまいます。ちょうど良い長さを見つけ出すことが、良い流し撮りの秘訣です。

さらに、映像の構図にも注意を払いましょう。水平移動の開始時と終了時、被写体が画面の中央に配置されているか、水平線が傾いていないかなどを確認することが大切です。水平線が傾いていると、見ている人はまるで船酔いをしたような気分になってしまうかもしれません。安定感のある映像を作ることで、見ている人が安心して映像に集中できます。

最後に、編集ソフトを使って微調整を行いましょう。微妙な速度の変化や構図のズレを修正することで、より自然で洗練された水平移動の映像を作ることができます。まるでプロが撮影したかのような、滑らかで美しい流し撮りを目指しましょう。

| ポイント | 詳細 |

|---|---|

| 水平移動の速度 | 一定の速度を保つ。急な速度変化は避ける。 |

| 水平移動の時間 | 一般的に2~3秒が適切。被写体や場面によって調整する。 |

| 構図 | 開始時と終了時に被写体を中央に配置。水平線の傾きに注意。 |

| 編集 | ソフトを使用して速度や構図の微調整を行う。 |

視聴者の視線を操るテクニック

動画を作るときに、見ている人の視線を思い通りに動かす方法があります。それは、じわじわとカメラを動かすことです。ただ漫然と景色を映すのではなく、この方法を効果的に使うことで、見ている人の視線を特定の場所に集めることができます。

例えば、広い景色をゆっくりとカメラで映し出し、最後に特定の建物で動きを止めると、見ている人は自然とその建物に注目するでしょう。まるで魔法のように、見ている人の視線をその建物へと導くことができるのです。

また、人の動きを追いかけるようにカメラを動かし、最後にその人の表情で動きを止めると、見ている人はより深く感情を受け取ることができます。嬉しい顔で動きを止めれば、見ている人も嬉しくなりますし、悲しい顔で動きを止めれば、見ている人も悲しくなります。まるで、その人の心の中をのぞき込んでいるかのような感覚を味わえるでしょう。

さらに、このテクニックは、映像全体にリズムと動きを与えます。単調な映像は見ている人を飽きさせてしまいますが、カメラを動かすことで、映像に変化と面白さが生まれます。まるで、見ている人が映像の中に入り込んで、一緒に旅をしているかのような感覚を味わえるのです。

このように、カメラをじわじわと動かすテクニックは、見ている人の視線を操り、映像をより魅力的に見せるための強力な方法です。このテクニックを効果的に使うことで、動画の質を格段に向上させることができるでしょう。

| カメラワーク | 効果 | 視聴者の反応 |

|---|---|---|

| 広い景色→特定の建物 | 視線を特定の場所に集める | 建物に注目する |

| 人の動きを追いかける→表情で停止 | 感情を深く伝える | 人物の感情を共有する |

| じわじわとカメラを動かす | 映像にリズムと動きを与える | 映像に入り込んだ感覚になる |

練習と経験が上達への近道

動画制作において、なめらかで美しいパンは、視聴者の視線を自然に誘導し、映像に奥行きや動きを与える効果的な手法です。しかし、このパンの技術は、簡単そうに見えて実は奥が深く、一朝一夕で習得できるものではありません。まるで熟練の職人が長年の経験で技を磨くように、数多くの練習と経験の積み重ねこそが上達への唯一の道なのです。

最初は思い通りにカメラを動かせなかったり、被写体がフレームアウトしてしまったりと、失敗も多いでしょう。しかし、諦めずに挑戦し続けることが大切です。様々な被写体やシーンで練習を重ねることで、徐々にカメラワークのコツを掴み、スムーズなパンができるようになります。例えば、静止している物体をパンで追いかける練習や、動きのある被写体をフレーム内に収め続ける練習など、段階的に難易度を上げていくことで、より実践的な技術を習得できます。

また、自己分析も上達には欠かせません。自分が撮影した映像を客観的に見直し、動きがぎこちなかったり、速度が不均一だったりする点など、改善点を洗い出すことが重要です。さらに、他の優れた動画作品を参考に、プロのカメラワークや構図、演出技法などを学ぶのも良いでしょう。彼らの技術を分析し、自身の撮影に取り入れることで、より洗練されたパンを実現できるはずです。

上達への道は、地道な努力の積み重ねです。焦らず、じっくりと練習を続けることで、必ず質の高いパンができるようになります。そして、その技術は、視聴者を魅了する動画制作へと繋がっていくのです。一つ一つの動きを丁寧に意識し、練習と経験を積み重ねることで、表現の幅を広げ、より魅力的な映像を創造できるようになるでしょう。