ゴースト現象:原因と対策

動画を作りたい

先生、『ghost』って動画制作の用語で出てきました。どういう意味ですか?

動画制作専門家

『ghost』は、映像にぼんやりと残像が二重に映る現象のことだよ。テレビ放送でビルなどに電波が反射して遅れて届くことで起こる現象と同じように、動画にも起こることがあるんだ。

動画を作りたい

つまり、動きの速い被写体を撮影したときに、残像のように見える現象のことですか?

動画制作専門家

そうだね。動きの速い被写体で起こりやすいね。他にも、アナログテープへの記録で、隣のテープに磁気が転写されてしまう現象も『ghost』と呼ばれることがあるよ。

ghostとは。

「動画を作る」ことに関わる言葉「ゴースト」について説明します。ゴーストには二つの意味があります。一つ目は、テレビ放送を見るときに、本来の電波以外に、建物などに反射して遅れて届いた電波が混ざることで、メインの映像に重なって見える不要な映像のことです。二つ目は、アナログ録音テープにおいて、磁気が転写されることです。

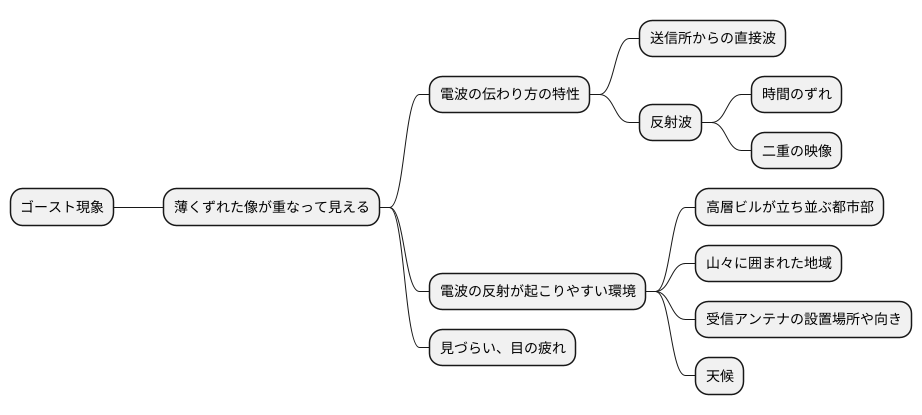

ゴースト現象とは

ゴースト現象とは、テレビ画面に本来映るべき映像とは別に、薄くずれた像が重なって見える現象のことです。まるで幽霊(ゴースト)のように見えることから、この名前で呼ばれています。一体なぜこのようなことが起きるのでしょうか。それは、電波の伝わり方の特性に理由があります。

テレビ放送の電波は、送信所からまっすぐに私たちの家庭のアンテナに届くとは限りません。周囲にある建物や山などにぶつかって反射し、遠回りして遅れて届くこともあります。送信所から直接届いた電波と、反射して遅れて届いた電波をテレビが同時に受信すると、時間のずれが生じます。これが、画面に二重の映像として現れ、ゴーストとなって見えるのです。

ゴースト現象は、電波の反射が起こりやすい環境で発生しやすくなります。高層ビルが立ち並ぶ都市部や、山々に囲まれた地域などは、電波が反射しやすい代表的な例です。また、受信アンテナの設置場所や向き、天候によっても影響を受けます。アンテナの向きが送信所からずれていたり、雨や雪によって電波の状態が不安定になると、ゴーストが発生しやすくなります。

ゴーストがひどくなると、映像全体がぼやけて見にくくなり、番組の内容を正しく理解する妨げになることもあります。まるで薄い幕がかかったように見えたり、輪郭が二重に見えたりするため、見づらいだけでなく、目の疲れにもつながります。快適にテレビを視聴するためには、ゴースト対策が必要となる場合もあるでしょう。

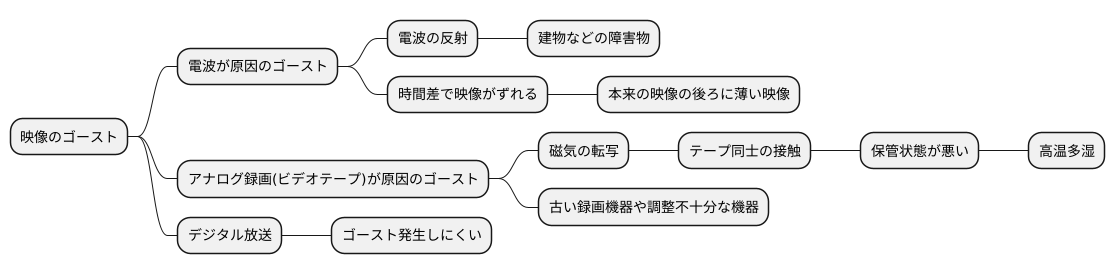

映像におけるゴーストの種類

画面にぼんやりと余計な像が映り込む現象、これを私たちは映像のゴーストと呼びます。このゴーストには主に二つの種類があります。一つは放送の電波が原因で起こるもの、もう一つはアナログ機器を使って録画した時に起こるものです。

まず、電波が原因で起こるゴーストについて説明します。建物の壁など電波を反射する物体に当たった電波は、まっすぐテレビに届いた電波より少し遅れて届きます。この時間差が原因で、本来の映像の後ろに、少しずれた薄い映像が重なって見えるのです。これがゴーストです。まるで物の後ろに幽霊のように見えることから、ゴーストと呼ばれています。

次に、アナログ録画、特にビデオテープに録画する時に起こるゴーストについて説明します。ビデオテープは、磁気を使って映像と音声を記録しています。テープに記録された磁気は、保管状態が悪いと、テープ同士が触れ合うことで隣のテープ部分に少しだけ転写されてしまいます。この磁気の転写がゴーストの原因です。本来の映像とは別に、薄い像が重なって見えてしまうのです。これは、高温多湿の場所にテープを保管すると起こりやすくなります。また、古い録画機器や調整が不十分な機器を使ってもゴーストが発生しやすくなります。

近年では、地上デジタル放送など情報をデータとして送受信するデジタル放送が主流になってきています。デジタル放送では電波の反射によるゴーストは発生しにくいです。しかし、アナログ機器を使って録画したビデオテープを見る場合は、ゴーストに注意する必要があります。

ゴーストへの対策

映像に現れる、画面のずれた重影。まるで幽霊のように見えることから、これを私たちは「ゴースト」と呼びます。この厄介なゴースト現象を少しでも解消するための対策をいくつかご紹介します。

まず初めに、アンテナの設置場所や向きを見直すことが重要です。ゴーストの主な原因は、電波が建物や山などに反射して、本来の電波よりも遅れて受信機に届くことにあります。この反射波をなるべく受信しないようにすることが肝心です。アンテナの設置場所を移動したり、アンテナの向きを微調整することで、受信状態を改善し、ゴーストを軽減できる可能性があります。

次に、アンテナそのものの性能に着目してみましょう。指向性の高い、つまり特定の方向からの電波だけを捉えるアンテナは、周囲からの反射波の影響を受けにくいため、ゴーストの発生を抑える効果があります。ですから、現在お使いのアンテナよりも高性能なアンテナに交換することを検討してみましょう。

受信電波を増幅する機器を使うのも一つの手です。電波が弱い環境では、ゴーストが目立ちやすくなる傾向があります。ブースターなどの機器を使って電波を増幅することで、ゴーストが目立たなくなる場合があります。

さらに、過去に主流だったアナログ録画の場合、高品質な録画テープを使う、録画機器のヘッドをこまめに掃除することで、磁気転写によるゴーストの発生を少なくできます。また、高温多湿を避けてテープを保管することも大切です。適切な保管環境を維持することで、テープの劣化を防ぎ、ゴーストの発生リスクを低減できます。

| ゴースト対策 | 詳細 |

|---|---|

| アンテナの設置場所や向きを見直す | 電波の反射を防ぐために、アンテナの設置場所や向きを調整する。 |

| アンテナの性能を上げる | 指向性の高いアンテナを使うことで、反射波の影響を軽減する。 |

| 受信電波を増幅する | ブースターなどの機器を使って電波を増幅することで、ゴーストが目立たなくなる場合がある。 |

| 高品質な録画テープを使う(アナログ録画の場合) | 磁気転写によるゴーストの発生を少なくする。 |

| 録画機器のヘッドをこまめに掃除する(アナログ録画の場合) | 磁気転写によるゴーストの発生を少なくする。 |

| 高温多湿を避けてテープを保管する(アナログ録画の場合) | テープの劣化を防ぎ、ゴーストの発生リスクを低減する。 |

ゴーストと残像の違い

映像にまつわる不思議な現象、「残像」と「ゴースト」。名前は似ていますが、全く異なる現象です。この二つの違いを詳しく見ていきましょう。

まず「ゴースト」現象。これは、電波の反射が原因で起こります。テレビのアンテナが受信する電波は、本来届くべき電波以外にも、ビルや山などに反射した電波も受信してしまうことがあります。この反射波が届くタイミングが本来の電波よりも遅れるため、画面には本来の映像に加えて、時間差で薄い映像が重なって表示されるのです。これが「ゴースト」と呼ばれるゆえんです。まるで、本来の映像に幽霊のように薄い映像がつきまとっているように見えることから、この名前がつきました。

一方「残像」は、表示装置の特性によって起こる現象です。液晶画面や有機EL画面など、画面の種類によっては、表示した映像がすぐに消えず、うっすらと残ってしまうことがあります。これは、画面の明るさを変える速度が遅いことが原因です。例えば、明るい映像を長時間表示した後に暗い画面に切り替えると、画面の明るさがすぐに暗くならず、前の映像がしばらく残って見えてしまうのです。この現象が「残像」です。まるで、前の映像の記憶が画面に残っているかのようです。

このように、「ゴースト」と「残像」は、原因も見え方も全く違います。「ゴースト」は二重に映像が見えるのに対し、「残像」は前の映像が薄く残ります。「ゴースト」は電波の状態や受信機の調整で改善できますが、「残像」は表示装置の性能に依存するため、装置を変える以外に対策は難しいでしょう。画面に違和感を感じたら、まずはどちらの現象なのかを見極めることが大切です。

| 項目 | ゴースト | 残像 |

|---|---|---|

| 原因 | 電波の反射 | 表示装置の特性(画面の明るさの変化速度が遅い) |

| 見え方 | 本来の映像に薄い映像が重なって見える(二重に見える) | 前の映像が薄く残る |

| 対策 | 電波の状態や受信機の調整 | 表示装置の交換 |

今後の展望

近年、地デジ放送の普及に伴い、テレビ放送における残像問題は減少傾向にあります。しかし、古いブラウン管テレビやビデオデッキなどのアナログ機器を使用している場合、依然として残像が発生する可能性があります。そのため、アナログ機器を使用する際は、アンテナの向きや設置場所を調整する、分配器やケーブルの品質を確認するなど、適切な工夫を行うことが重要です。

加えて、近年の映像技術の進歩により、高画質で精細な映像への需要が高まっています。このような高精細な映像では、わずかな残像でも以前より目立ちやすくなっています。そのため、映像制作や放送技術の分野においては、より高度な残像抑制技術の開発が求められています。例えば、映像処理技術を用いて残像部分を自動的に検出し、除去する技術や、放送電波の送信方法を工夫することで残像の発生自体を抑える技術などが研究されています。これらの技術開発は、高画質映像時代における快適な視聴体験を実現するために不可欠です。

視聴者側も、残像が発生する仕組みやその対策方法を理解することで、より快適な視聴環境を自ら作り出すことができます。例えば、アンテナレベルを確認し、電波が弱い場合はブースターを設置する、受信環境の良い場所にアンテナを設置する、高品質なケーブルを使用するなどの対策が有効です。また、アナログ機器を使用する場合は機器の性能限界を理解し、過度な期待をしないことも重要です。高画質映像をより楽しむためには、残像問題への理解を深め、視聴環境の改善に努めることが大切です。

| 残像問題の現状 | 対策 |

|---|---|

| 地デジ化で減少傾向もアナログ機器では依然発生 | アンテナ調整、分配器/ケーブル品質確認 |

| 高精細映像で残像が目立ちやすい | 残像抑制技術開発(映像処理、放送電波工夫) |

| 視聴者側でできる対策 | アンテナレベル確認、ブースター設置、アンテナ設置場所、高品質ケーブル、アナログ機器への過度な期待をしない |