アジマス損失:音質劣化の要因を探る

動画を作りたい

『方位ずれの損失』って一体どういう意味ですか?方位って関係あるんですか?

動画制作専門家

そうですね、ビデオテープに音を記録するとき、テープとヘッドという部品の角度が大事なんです。録音するときと再生するときのヘッドの角度が少しでもずれると、音がうまく再生されなかったり、音が小さくなってしまうんです。この角度のずれを『方位ずれ』と呼んでいます。方位というのは、本来は方角を表す言葉ですが、ここではテープとヘッドの角度という意味で使われています。

動画を作りたい

つまり、録音時と再生時のテープとヘッドの角度がずれると音が悪くなるということですね。でも、なぜ角度がずれると音が悪くなるのですか?

動画制作専門家

ビデオテープには、音が電気信号に変換されて磁気として記録されています。録音時のヘッドの角度で記録された磁気が、再生時のヘッドの角度がずれていると、うまく読み取ることができないため、音が悪くなってしまうのです。この音の劣化を『方位ずれの損失』と言います。

azimuthlossとは。

ビデオを作る際の言葉で『アジマスロス』というものがあります。これは、磁気テープに記録したり、再生したりする時に起こる問題です。テープに記録する部分と、テープから再生する部分の角度がずれていると、うまく再生できず、音や映像の質が落ちてしまいます。この音や映像の質の落ち込みのことをアジマスロスと言います。

はじめに

録音再生の世界では、より良い音質を求める追求は尽きることがありません。かつて、高音質録音の代表格として広く使われていたのが磁気テープです。しかし、磁気テープにはアジマス損失と呼ばれる特有の現象があり、音質劣化の原因となることがあります。この現象を理解することは、録音や再生の音質向上を目指す上で非常に大切です。

アジマス損失とは、録音ヘッドと再生ヘッドのアジマス角、つまりテープ走行方向に対するヘッドの角度がずれていることで起こる現象です。録音ヘッドと再生ヘッドのアジマス角が完全に一致していないと、高い音ほど再生レベルが低下し、音質がこもってしまいます。これは、高い音は波長が短いため、わずかなアジマス角のずれでも波形の山と谷がうまく一致せず、信号が打ち消し合ってしまうからです。逆に低い音は波長が長いため、アジマス角のずれの影響を受けにくくなっています。

アジマス損失の影響は、単に音量が下がるだけではありません。高音が減衰することで、音の鮮明さや輝きが失われ、こもったような音質になってしまいます。また、ステレオ録音の場合、左右のチャンネルでアジマス角のずれが異なると、音像定位の曖昧さや音場の広がりの不足といった問題も引き起こします。そのため、特に繊細な音作りが求められる音楽制作や、正確な音の再現が重要な放送用途などでは、アジマス損失への対策が不可欠です。

アジマス損失を防ぐためには、録音ヘッドと再生ヘッドのアジマス角を正確に一致させることが重要です。カセットデッキなど一部の機器には、アジマス調整機能が搭載されているものもあります。この機能を使って、再生音をモニターしながらアジマス角を手動で調整することで、最適なアジマス角を見つけることができます。近年ではデジタル録音技術の普及により、アジマス損失を気にする機会は少なくなりましたが、磁気テープの音質にしかない魅力を求める人は今でも多く存在します。アジマス損失のメカニズムを理解し、適切な対策を施すことで、磁気テープ本来の音質を最大限に楽しむことができるでしょう。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アジマス損失 | 録音ヘッドと再生ヘッドのアジマス角のずれによって発生する音質劣化現象 |

| アジマス角 | テープ走行方向に対するヘッドの角度 |

| 影響 |

|

| 原因 | 高い音ほど波長が短いため、アジマス角のずれにより信号が打ち消し合う |

| 対策 | 録音ヘッドと再生ヘッドのアジマス角を正確に一致させる(アジマス調整機能の使用) |

アジマス損失とは

音をテープに記録して、再びそれを聞くための装置には、テープに磁気を使って音を記録する部分と、記録された磁気を読み取って音に戻す部分があります。この二つの部分の向きがぴったり合っていないと、音がうまく再生されないことがあります。これがアジマス損失と呼ばれる現象です。

音を記録する部分は、とても小さな磁石のようなものをテープに近づけて、磁気の強弱で音の情報を記録します。この磁石のような部分を記録ヘッドと呼びます。一方、音を再生する部分は、テープに記録された磁気の変化を読み取って、電気信号に変換する再生ヘッドが使われます。

記録ヘッドと再生ヘッドには、それぞれわずかな隙間があり、この隙間の向きがアジマス角と呼ばれます。理想的には、記録するときと再生するときのアジマス角は完全に一致している必要があります。しかし、実際には、装置の製造上の誤差や、使っているうちに部品がずれてしまうことで、アジマス角にずれが生じることがあります。

アジマス角がずれると、再生ヘッドはテープに記録された磁気の情報を正確に読み取ることができなくなります。例えば、高い音の情報は細かい磁気の変化として記録されますが、アジマス角のずれが大きいと、この細かい変化を捉えきれず、高い音が聞こえにくくなってしまいます。また、アジマス角のずれは、全体の音量を小さくしてしまう原因にもなります。これは、再生ヘッドが磁気の変化を正確に読み取れないため、電気信号に変換される音の情報が少なくなるからです。

アジマス損失は、特に高い音に影響が大きく、音がこもったり、クリアさが失われたりするなどの音質劣化につながります。そのため、高品質な音声を記録再生するためには、アジマス角のずれを最小限に抑えることが重要です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| アジマス損失 | 録音ヘッドと再生ヘッドのアジマス角の不一致により、音が正しく再生されない現象 |

| 記録ヘッド | 磁気の強弱で音情報をテープに記録する部分 |

| 再生ヘッド | テープの磁気変化を読み取り、電気信号に変換する部分 |

| アジマス角 | 記録/再生ヘッドの隙間の向き |

| アジマス角のずれの影響(高音) | 高い音が聞こえにくくなる |

| アジマス角のずれの影響(音量) | 全体の音量が小さくなる |

| アジマス損失による音質劣化 | 音がこもる、クリアさが失われる |

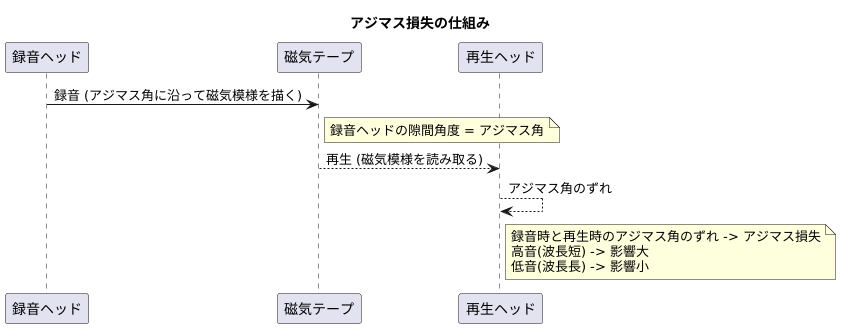

発生の仕組み

音を磁気テープに記録する仕組みを理解すると、アジマス損失がどのように起こるかがよく分かります。録音の際には、録音ヘッドと呼ばれる装置がテープの表面に、とても小さな磁石の模様を描きます。この模様こそが、音の情報そのものなのです。録音ヘッドにはわずかな隙間があり、この隙間の角度をアジマス角と言います。磁石の模様はこのアジマス角に沿って描かれるため、アジマス角が非常に重要になります。

テープに記録された音を再生する際には、再生ヘッドがこの磁石の模様を読み取ります。ところが、録音時と再生時でアジマス角が少しでもずれてしまうと、再生ヘッドは磁石の模様を正しく読み取ることができなくなります。このずれがアジマス損失の主な原因です。

高い音は波長が短いため、アジマス角のわずかなずれでも大きな影響を受けます。再生ヘッドが磁石の模様を正確に捉えられなくなり、結果として再生される音の大きさが小さくなってしまいます。逆に、低い音は波長が長いため、アジマス角のずれによる影響は比較的小さく、音の大きさへの影響も少なくて済みます。アジマス損失が高音域で特に目立つのは、この波長の差が原因です。録音時と再生時でアジマス角を完全に一致させることが理想ですが、現実的にはわずかなずれが生じてしまうため、アジマス損失は避けることが難しい問題となっています。このため、高音質を追求する際には、アジマス角の調整が非常に重要な要素となります。

アジマス損失の影響

アジマス損失は、録音再生の過程で発生する問題であり、音質に様々な悪影響を及ぼします。アジマス損失とは、録音ヘッドと再生ヘッドの角度のずれによって起こる現象です。録音時にテープに記録された磁気信号の角度と、再生時にヘッドが読み取る角度が一致していないと、信号を正しく読み取ることができず、音質の劣化につながります。最も顕著な影響は、高音域の減衰です。高い周波数の音は波長が短いため、アジマス角のわずかなずれでも大きく影響を受け、減衰してしまいます。これにより、音の鮮明さや輝きが失われ、こもったような、くぐもった音質になってしまいます。まるで薄い布をかぶせたように音がぼやけて聞こえるため、音の繊細なニュアンスや空気感が失われてしまいます。

また、アジマス損失はステレオイメージの悪化にもつながります。左右のチャンネルでアジマス角のずれが異なると、音の到来方向の認識である音像定位が不明瞭になります。本来、中央に定位する音が左右に広がって聞こえたり、逆に左右の音像が中央に寄ってしまうなど、音場の広がり感が損なわれ、本来意図した立体的な音響表現が再現されません。さらに、アジマス損失は信号対雑音比の低下も引き起こします。アジマスずれによって再生出力が低下する一方で、テープ固有のヒスノイズは一定であるため、相対的にノイズレベルが上昇します。そのため、クリアな音声が得られにくくなり、ノイズが目立つようになります。特に、静かな場面でのノイズの増加は音楽鑑賞の妨げとなり、録音本来の音質を損なってしまいます。これらの影響から、アジマス損失は高音質再生を阻害する大きな要因と言えるでしょう。

| アジマス損失の影響 | 詳細 |

|---|---|

| 高音域の減衰 | 高い周波数の音が減衰し、音の鮮明さや輝きが失われ、こもったような音質になる。 |

| ステレオイメージの悪化 | 音像定位が不明瞭になり、音場の広がり感が損なわれ、立体的な音響表現が再現されない。 |

| 信号対雑音比の低下 | 再生出力が低下し、ノイズレベルが上昇するため、クリアな音声が得られにくく、ノイズが目立つようになる。 |

対策と調整

録音再生における音質劣化の大きな要因の一つに、アジマスずれというものがあります。これは、録音ヘッドと再生ヘッドの角度、つまりアジマス角が一致していないために起こる現象です。アジマス角がずれていると、高音域が減衰し、鮮明さに欠ける音になってしまいます。このアジマスずれによる音質劣化、アジマス損失への対策として最も大切なのは、録音時と再生時でアジマス角をぴったりと一致させることです。

専門家向けの録音機器には、アジマス角を細かく調整できる機能が搭載されているものもあります。しかし、一般的な機器では、アジマス角の調整は容易ではありません。もしアジマス角の調整が難しい機器を使用している場合は、再生ヘッドの角度を微調整できる特別な機器を使うという方法があります。あるいは、アジマス角の調整を専門に行う業者に依頼するという方法もあります。専門業者であれば、適切な機器と技術を用いて、アジマス角を正確に調整してくれます。

また、アジマス損失の影響を少なくするためには、質の高い録音テープを使うことも効果的です。質の高いテープは、磁性体が均一に塗布されているため、アジマス角のわずかなずれによる影響を受けにくくなっています。さらに、録音機器の定期的な手入れも大切です。ヘッドの摩耗や汚れは、アジマス角のずれを引き起こす原因となります。こまめにヘッドを清掃し、摩耗している場合は交換することで、アジマス角のずれを予防し、良好な音質を保つことができます。録音機器を長く良い状態で使うためには、日頃の手入れを欠かさないようにしましょう。

| 問題 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

| 録音再生における音質劣化 (アジマス損失) | 録音ヘッドと再生ヘッドのアジマス角の不一致 |

|

まとめ

録音機材に欠かせない磁気テープ。その利用には「アジマスずれ」という避けて通れない問題が付きまといます。このアジマスずれ、一体どのようなものなのでしょうか?アジマスとは、録音再生ヘッドとテープの走行方向が成す角度のことです。録音時と再生時でこの角度が少しでもずれてしまうと、高音域の情報が失われ、こもったような音になってしまいます。これがアジマス損失、アジマスずれによる音質劣化なのです。

アジマスずれによる音質劣化は、特に高音域に顕著に現れます。高音は波長が短いため、わずかなずれでも音質に大きな影響を与えてしまうのです。このアジマス損失は、磁気テープ特有の構造上の問題であり、完全に無くすことはできません。しかし、アジマス損失による音質劣化を最小限に抑える方法はいくつかあります。まず、アジマス調整機能付きの録音機材を使用することが有効です。再生時にアジマス角を手動で微調整することで、最適な角度に合わせ、クリアな音質を取り戻すことができます。

次に、高品質な磁気テープを使用することも重要です。高品質なテープは、テープ表面の凹凸が少なく、均一な磁性体でコーティングされているため、アジマスずれによる影響を軽減できます。また、録音機材の定期的な点検と整備も欠かせません。ヘッドの摩耗や汚れ、テープ走行経路のずれなどは、アジマスずれの原因となります。定期的に清掃や調整を行うことで、アジマスずれを未然に防ぎ、安定した音質を保つことができます。

アジマス損失は避けられない問題ですが、メカニズムを理解し、適切な対策を講じることで、音質劣化を最小限に抑えることが可能です。高品質な録音再生を実現するためには、アジマス角の調整、高品質なテープの使用、定期的な点検など、様々な要素に気を配る必要があります。より良い音質を求めて、これらの点に注意を払い、丁寧に機器を取り扱うことが大切です。

| アジマスずれとは | 影響 | 対策 |

|---|---|---|

| 録音再生ヘッドとテープの走行方向の角度のずれ | 高音域の情報が失われ、こもったような音になる(アジマス損失) |

|