動画編集の技あり!クロスフェードで音をつなぐ

動画を作りたい

先生、「クロスフェード」ってどういう意味ですか?よく動画の解説で聞くんですけど、難しそうで…

動画制作専門家

そうだね。「クロスフェード」は、ある音がだんだん小さくなっていくのと同時に、次の音がだんだん大きくなっていくことで、滑らかに音を取り替える技法のことだよ。例えるなら、蛇口をひねって水を出すときに、元の蛇口の水を弱めながら、新しい蛇口の水を少しずつ強くしていくようなイメージかな。

動画を作りたい

なるほど!二つの音が同時に重なっている時間があるんですね。ということは、曲と曲のつなぎ目を自然にするために使うんですか?

動画制作専門家

その通り!曲の切り替えだけでなく、動画内で場面が転換するとき、効果音同士が重なるときなど、色々な場面で使われるよ。音に切れ目が入ると違和感があるから、クロスフェードを使って自然な流れを作るんだ。

クロスフェードとは。

動画を作るときに使われる言葉、「クロスフェード」について説明します。これは、音声を切り替える方法の一つです。前の音がだんだん小さくなっていくのと同時に、次の音がだんだん大きくなっていくことで、音が滑らかに切り替わるように聞こえます。

なめらかな音声のつなぎ

動画作品において、音声の滑らかな繋がりは、視聴者の感覚に大きな影響を与えます。ぶつ切りの音は、見ている人に不快感を与え、作品全体の質を下げてしまう恐れがあります。そこで、音と音を自然に繋ぐ方法として「クロスフェード」という手法が広く使われています。

クロスフェードとは、簡単に言うと、現在再生されている音の音量を徐々に下げるのと同時に、次に再生する音の音量を徐々に上げることで、音を滑らかに切り替える技術です。

例えば、場面転換でBGMが変わる時や、ナレーションと効果音が重なる時など、様々な場面で活用できます。急な音の変化を避けることで、耳に心地よく、見ている人が違和感なく動画に集中できるようになります。

クロスフェードの長さは、動画の内容や雰囲気に合わせて調整することが重要です。短すぎると音がぶつ切りのように聞こえ、長すぎると音が不明瞭に聞こえることがあります。一般的には、数秒から数十秒の間で調整することが多いですが、最適な長さは実際に音を聞きながら調整するのが良いでしょう。

動画編集ソフトには、ほとんどの場合クロスフェード機能が搭載されているので、簡単に利用できます。音声トラックを重ねて、切り替え部分にクロスフェードを適用するだけで、滑らかな音声の繋がりを実現できます。

さらに、クロスフェード以外にも、音量を徐々に下げるフェードアウトや、徐々に上げるフェードインといった手法も、音声の繋ぎ目を自然にする効果があります。これらの手法を組み合わせることで、より洗練された音声編集が可能になります。

音声の滑らかな繋がりは、動画全体の完成度を高める上で重要な要素です。視聴者が違和感なく動画に没頭できるよう、クロスフェードなどの音声編集技術を積極的に活用し、心地よい視聴体験を提供しましょう。

| 手法 | 効果 | 使い方 |

|---|---|---|

| クロスフェード | 音を滑らかに切り替える | 現在再生中の音の音量を徐々に下げ、次の音の音量を徐々に上げる。場面転換時のBGM変更、ナレーションと効果音の重なりなどに活用。 |

| フェードアウト | 音量を徐々に下げる | 音の終わりを自然にする。 |

| フェードイン | 音量を徐々に上げる | 音の始まりを自然にする。 |

場面転換の効果を高める

場面が切り替わる様子をより印象的に、効果的に見せるには様々な工夫が必要です。その一つとして、場面と場面の間を滑らかに繋ぐ手法、例えば徐々に映像が重なり合うように変化していく手法は、場面転換の効果を高める上で非常に役立ちます。例えば、静かな場面から騒がしい場面、あるいは明るい場面から暗い場面へと切り替わる時、この手法を用いて音声を調整することで、場面の雰囲気をより効果的に表現することができます。静かな音楽が徐々に小さくなり、それと入れ替わるように賑やかな街の音が大きくなっていくことで、視聴者は自然と場面の変化を感じ取ることができるのです。また、時間経過を表現する場合にも、この手法は有効です。音の強弱や変化を滑らかにすることで、時間の流れを視聴者に感じさせることができます。例えば、小鳥のさえずりが次第に小さくなり、入れ替わるように虫の音が聞こえてくることで、朝が昼へと変わっていく様子を表現することができます。他にも、夕暮れ時の空の色を表現するために、徐々に画面全体の色合いを変化させることも効果的です。明るいオレンジ色から深い藍色へとゆっくりと変化していくことで、時間の流れと共に変化する空の美しさを表現することができるでしょう。このように、場面と場面の間を滑らかに繋ぐ手法は、単に場面を切り替えるだけでなく、時間の流れや雰囲気の変化を表現することで、動画の物語性を高め、視聴者の心に深く訴えかける重要な役割を果たします。適切な音声処理や色彩調整は、視聴者の没入感を高め、より印象的な動画体験を提供するために欠かせない要素と言えるでしょう。

| 手法 | 効果 | 具体例 |

|---|---|---|

| 場面転換 | 場面と場面の間を滑らかに繋ぐことで、転換の効果を高める。 | 静かな場面から騒がしい場面、明るい場面から暗い場面への切り替え時に、音声を徐々に変化させる。 |

| 時間経過の表現 | 音の強弱や変化を滑らかにすることで、時間の流れを表現する。 | 小鳥のさえずりから虫の音への変化で、朝か昼への変化を表現する。 |

| 色彩調整 | 画面全体の色合いを徐々に変化させることで、時間の流れや雰囲気の変化を表現する。 | 夕暮れ時の空の色を、明るいオレンジ色から深い藍色へと変化させる。 |

音楽と効果音の活用

動画の印象を左右する要素として、音楽と効果音は重要な役割を担っています。 これらを効果的に活用することで、動画の雰囲気を高め、視聴者の心を掴むことができます。音楽や効果音を取り入れる際に、特に重要な技術の一つが「なめらかに変化させる」手法です。

まず、背景音楽について考えてみましょう。動画全体を包み込む背景音楽は、視聴者の感情を揺さぶり、動画の世界観を構築する上で欠かせません。しかし、背景音楽の始まりや終わりが唐突だと、動画の流れを阻害し、視聴者の集中を削いでしまう可能性があります。そこで、「なめらかに変化させる」手法を用いることで、背景音楽が自然に動画に溶け込み、違和感なく視聴体験を向上させることができます。例えば、動画の開始時に背景音楽の音量を徐々に上げていく、あるいは終了時に徐々に下げていくことで、耳障りな印象を避け、スムーズな transitionsを実現できます。

次に、効果音について見てみましょう。効果音は、動画内の特定のアクションや出来事を強調し、リアリティを高める効果があります。例えば、ドアの開閉音、 footsteps、風の音など、様々な効果音を組み合わせることで、動画に奥行きと臨場感を与えることができます。複数の効果音を重ねて使用する際にも、「なめらかに変化させる」手法が役立ちます。音を滑らかに繋げることで、不自然な音の重なりを避け、より自然で洗練された音響効果を作り出すことができます。

効果音の選定も重要です。動画の内容や雰囲気に合った効果音を選ぶことで、視聴者の没入感を高め、より深い emotional impactを与えることができます。効果音は、単に音を付けるだけでなく、動画全体の演出の一部として捉える必要があります。そして、「なめらかに変化させる」手法を適切に用いることで、動画のクオリティを格段に向上させることができます。音楽と効果音、そして「なめらかに変化させる」技術。これらを効果的に組み合わせることで、視聴者を魅了する、質の高い動画制作が可能になります。

| 要素 | 効果 | なめらかに変化させる手法の利点 | その他 |

|---|---|---|---|

| 背景音楽 | 動画の雰囲気を高め、視聴者の感情を揺さぶり、世界観を構築 | 動画の開始時や終了時に音量を徐々に調整することで、自然な流れを作り、視聴体験を向上 | |

| 効果音 | 特定のアクションや出来事を強調し、リアリティを高め、動画に奥行きと臨場感を与える | 音を滑らかに繋げることで、不自然な音の重なりを避け、洗練された音響効果を作り出す | 動画の内容や雰囲気に合った効果音を選ぶことが重要 |

音声編集ソフトの使い方

音声を滑らかに繋ぐ技法、クロスフェード。これは多くの音声編集の場面で活用され、聞き心地の良い自然な音声に仕上げるための大切な技術です。 音声編集ソフトの多くには、このクロスフェード機能が搭載されています。使い方はソフトによって多少の違いはありますが、基本的な操作は共通しています。

まず、音声編集ソフトを開き、編集したい音声データを読み込みます。画面には音の波形が表示されるので、クロスフェードを適用したい部分を選択します。多くのソフトでは、波形をマウスでドラッグすることで範囲選択ができます。

次に、クロスフェード機能を探します。これはメニューバーやツールバー、あるいは右クリックメニューなどに配置されていることが多いでしょう。「クロスフェード」「フェードイン・フェードアウト」「音量調整」といった表記で見つかるはずです。機能を選択すると、設定画面が表示されます。ここで、クロスフェードの長さや開始位置、カーブの種類などを調整できます。

クロスフェードの長さは、音声が重なる時間の長さを決めます。短すぎると唐突な切り替わりになり、長すぎると間延びした印象になります。最適な長さは、音声の内容や雰囲気によって異なります。何度か試聴しながら、耳で確認して調整することが重要です。

開始位置は、クロスフェードが始まる場所を指定します。例えば、前の音声の終わり際にクロスフェードを開始するか、次の音声の始まり際に開始するかなど、細かく調整できます。

一部のソフトには、自動的にクロスフェードを適用する機能もあります。これは、複数の音声ファイルを繋げる際に、自動的に最適なクロスフェードを挿入してくれる便利な機能です。

それぞれのソフトの機能をよく理解し、適切な設定を行うことで、より効果的なクロスフェードを実現できます。使い方が分からなくなった場合は、ソフトのマニュアルやヘルプページを参照しましょう。多くのソフトでは、使い方を説明する動画や解説記事も提供されています。これらの資料を活用することで、スムーズに操作を習得できるでしょう。色々な機能を試してみて、理想の音声編集を目指しましょう。

| 手順 | 操作 | 詳細 |

|---|---|---|

| 1. 音声データの読み込み | 音声編集ソフトを開き、編集したい音声データを読み込みます。 | 画面に音の波形が表示されます。 |

| 2. 適用範囲の選択 | クロスフェードを適用したい部分を、波形をマウスでドラッグして選択します。 | |

| 3. クロスフェード機能の選択 | メニューバー、ツールバー、右クリックメニューなどからクロスフェード機能を選択します。 | 表記は「クロスフェード」「フェードイン・フェードアウト」「音量調整」など。 |

| 4. 設定 | 設定画面でクロスフェードの長さ、開始位置、カーブの種類などを調整します。 |

|

| 5. 確認と調整 | 試聴しながら耳で確認し、長さを調整します。 | 音声の内容や雰囲気に合わせて最適な長さを決めます。 |

| 6. 自動適用(一部ソフト) | 複数の音声ファイルを繋げる際に自動でクロスフェードを挿入する機能。 |

練習と試行錯誤で上達

動画編集の技術向上には、練習と試行錯誤が欠かせません。特に、滑らかな音声の繋ぎ合わせに用いるクロスフェードは、実際に手を動かしてみることで、その効果を深く理解できます。

まずは、色々な動画と音声を用意してみましょう。例えば、鳥のさえずりと川のせせらぎの音、あるいは街の喧騒と静かな公園の音など、異なる雰囲気の音源を組み合わせることで、クロスフェードの効果がより明確になります。用意した素材を使って、実際にクロスフェードを試してみましょう。

音声の重なり具合や時間の長さを調整しながら、どのような変化が生まれるのかをじっくり観察することが大切です。もしかしたら、最初は思い通りにいかないかもしれません。音量が大きすぎたり、小さすぎたり、繋ぎ目が不自然に聞こえたりすることもあるでしょう。しかし、そこで諦めずに、繰り返し調整することが上達への近道です。色々な設定を試すことで、それぞれの音源に最適なクロスフェードの使い方が見えてきます。

例えば、静かな曲と激しい曲を繋ぐ場合は、長めのクロスフェードを使うことで、急激な変化を和らげ、自然な流れを作ることができます。逆に、短いクロスフェードは、テンポの良い動画や、場面転換を強調したい場合に効果的です。このように、音源の特徴や動画の雰囲気に合わせて、クロスフェードを使い分けることで、より洗練された作品に仕上がります。

動画編集は、創造性を発揮できる場です。クロスフェードだけでなく、様々な技法に挑戦し、自分らしい表現方法を見つけていきましょう。試行錯誤を繰り返す中で、新しい発見や、思わぬ効果に出会うこともあります。失敗を恐れずに、色々なことに挑戦し、自分だけの表現方法を磨いていきましょう。

| 動画編集技術向上のためのポイント | 具体的な方法 | 効果・目的 |

|---|---|---|

| クロスフェードの練習と試行錯誤 | 異なる雰囲気の音源(鳥のさえずり、川のせせらぎ、街の喧騒、静かな公園の音など)を組み合わせ、音声の重なり具合や時間の長さを調整する | クロスフェードの効果を理解し、音源に最適なクロスフェードの使い方を習得する |

| クロスフェードの長さの調整 | 長めのクロスフェード:静かな曲と激しい曲の繋ぎ目を自然にする 短いクロスフェード:テンポの良い動画や場面転換の強調 |

音源の特徴や動画の雰囲気に合わせた洗練された作品作り |

| 様々な技法への挑戦と試行錯誤 | クロスフェード以外の技法にも挑戦し、自分らしい表現方法を見つける | 新しい発見や思わぬ効果、自分だけの表現方法の習得 |

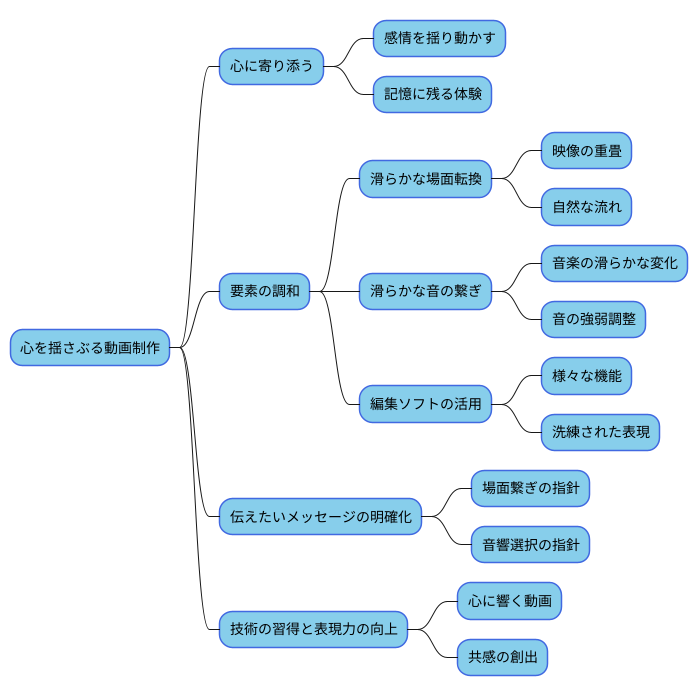

視聴者の心に響く動画制作

心を揺さぶる動画を作るには、見る人の心に寄り添うことが大切です。心に響く動画は、ただ情報を伝えるだけでなく、感情を揺り動かし、記憶に残る体験を与えます。そのためには、動画全体を構成する様々な要素を丁寧に磨き上げ、調和させる必要があります。

まず、場面と場面の繋ぎ目を滑らかにする技術は、動画の質を高める上で欠かせません。例えば、ある場面から次の場面へ移り変わる際に、映像を徐々に重ねて切り替える技法は、見ている人に自然な流れを感じさせ、物語の世界に没頭させる効果があります。

同様に、音の繋ぎ方も重要です。例えば、ある場面で使われている音楽を次の場面の音楽へと滑らかに変化させることで、見ている人の耳に心地よく響き、場面の切り替わりによる違和感を減らすことができます。急な音の変化は、見ている人の集中を途切れさせてしまう可能性があるため、音の強弱や変化を丁寧に調整することで、より自然で心地よい視聴体験を提供できます。

これらの技術は、動画編集ソフトなどを用いることで比較的簡単に実現できます。様々な機能を試し、動画の雰囲気や内容に最適な方法を見つけることで、より洗練された表現が可能になります。

動画制作において技術の習得は重要ですが、それ以上に大切なのは、見ている人の心に何を伝えたいかを明確にすることです。伝えたいメッセージがはっきりしていれば、どの場面をどのように繋ぎ、どのような音を使うべきかが見えてきます。

技術を磨き、表現力を高めることで、見ている人の心に深く響く、忘れられない動画を生み出すことができるでしょう。動画制作を通して、人々の心を動かし、共感を生み出す力を育てていきましょう。