保磁力:磁気の記憶力を知る

動画を作りたい

先生、『最大残留磁束密度をゼロにするために必要な逆方向の磁界の強さ』って何ですか?動画制作にどう関係するんですか?

動画制作専門家

いい質問だね。これはビデオテープなどの磁気記録媒体に関係があるんだ。ビデオテープには磁性体が塗ってあって、そこに磁界を与えて情報を記録する。この『最大残留磁束密度をゼロにするために必要な逆方向の磁界の強さ』は、ビデオテープに記録された情報を消去するのに必要な磁力の強さを表しているんだよ。

動画を作りたい

つまり、この値が大きいほど、記録された情報を消すのが難しいということですか?

動画制作専門家

その通り!この値が高いと、上書き録画した時に古い映像が残ってしまう『残像』といった現象が起きにくくなるんだ。ビデオテープの性能を示す大切な指標の一つだよ。

coercivityとは。

「動画制作」とは関係のない言葉ですが、「保磁力」というものについて説明します。保磁力とは、磁石に記録されている情報を消すために必要な磁気の強さを指します。具体的には、磁石に残っている磁力をゼロにするために、反対向きのどのくらいの磁力をかければよいかを表す値です。この値の単位はエルステッド(Oe)を使います。

保磁力とは

磁石は、外部から磁力を加えられると、自らも磁力を帯びる性質があります。そして、外部からの磁力をなくしても、磁石はしばらくの間磁力を持ち続けます。この現象は、磁石がまるで以前の磁力を「記憶」しているように見えるため、「残留磁気」と呼ばれています。では、この記憶を消すにはどうすれば良いのでしょうか?実は、磁石に逆向きの磁力を加えることで、残留磁気をなくすことができるのです。この時、どれだけの強さの逆向きの磁力を加えれば残留磁気をゼロにできるのか?それを表す尺度こそが「保磁力」です。

保磁力は、磁石の記憶力の強さを示す値と言えるでしょう。保磁力の値が大きいほど、磁石は磁力を失いにくく、強い逆向きの磁場にも耐えることができます。逆に保磁力の値が小さいと、少しの逆向きの磁場でも磁力を失ってしまいます。ですから、保磁力は磁石の性能を表す重要な指標の一つとなっています。

保磁力の単位は、エルステッド(Oe)という単位で表されます。エルステッドという名前は、電磁気の研究に大きな貢献をしたデンマークの物理学者、ハンス・エルステッドに由来しています。

保磁力の大きさは、磁石の種類によって大きく異なります。例えば、冷蔵庫などにメモを貼る際に使うような、比較的弱い磁石は保磁力が小さく、すぐに磁力を失ってしまいます。一方、モーターや発電機などに使われる強力な磁石は、高い保磁力を持っており、長期間にわたって安定した磁力を維持することができます。

このように、保磁力は磁石の性質を理解する上で重要な概念であり、様々な用途に応じて適切な保磁力を持つ磁石が使い分けられています。磁石を選ぶ際には、用途に合わせて保磁力にも注目することが大切です。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 残留磁気 | 外部磁場を取り除いても磁石に残る磁力 |

| 保磁力 | 残留磁気をゼロにするために必要な逆向きの磁場の強さ |

| 保磁力の意味 | 磁石の記憶力の強さを示す値。大きいほど磁力を失いにくい |

| 保磁力の単位 | エルステッド(Oe) |

| 保磁力の例 |

|

保磁力と磁気記録

磁気記録は、情報を磁性体の微細な領域に記録する技術で、身近な機器では、計算機の記憶装置であるハードディスクや、持ち運びのできる記憶装置である磁気テープなどが挙げられます。これらの装置では、磁性体の小さな粒の一つ一つが、N極とS極を持つ小さな磁石のように振る舞い、情報を保持しています。この小さな磁石の向きを変えることで、0と1のデジタル情報を記録しているのです。

さて、この磁気記録において、保磁力というものが極めて重要な役割を担っています。保磁力とは、磁性体に記録された情報を保持する強さを表す尺度です。具体的には、磁化された磁性体の磁力をゼロに戻すために必要な反対向きの磁場の強さを指します。

保磁力の大きさは、磁気記録の安定性に直結します。もし保磁力が低いと、外部からわずかな磁場の影響を受けただけで、記録されている情報が簡単に書き換わってしまう可能性があります。例えば、磁気記録媒体に磁石を近づけただけで、データが消えてしまうかもしれません。これは、小さな磁石の向きが、簡単に外部磁場の影響で変わってしまうからです。

保磁力が高い場合は、記録された情報は安定しており、外部からの磁場の影響を受けにくくなります。つまり、磁石を近づけても、データが消える心配は少なくなります。しかし、保磁力が高すぎると、今度は情報を書き込む際に非常に強い磁場が必要となり、書き換えが難しくなります。

このように、保磁力は、磁気記録媒体の性能を左右する重要な要素です。ハードディスクや磁気テープといった機器には、それぞれ求められる性能が異なり、用途に応じて適切な保磁力を持つ材料が選ばれています。例えば、長期保存を目的とする記録媒体には、高い保磁力を持つ材料が用いられ、頻繁に情報の書き換えを行う記録媒体には、適度に低い保磁力を持つ材料が用いられています。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 磁気記録 | 磁性体の微細な領域に情報を記録する技術。ハードディスクや磁気テープなどが挙げられる。 |

| 磁性体の役割 | 小さな粒の一つ一つがN極とS極を持つ磁石のように振る舞い、情報を保持する。磁石の向きを変えることで0と1のデジタル情報を記録。 |

| 保磁力 | 磁性体に記録された情報を保持する強さを表す尺度。磁化された磁性体の磁力をゼロに戻すために必要な反対向きの磁場の強さ。 |

| 保磁力が低い場合 | 外部磁場の影響を受けやすく、記録情報が簡単に書き換わる可能性がある。 |

| 保磁力が高い場合 | 記録情報は安定し、外部磁場の影響を受けにくい。ただし、情報の書き換えには強い磁場が必要。 |

| 保磁力の選定 | 用途に応じて適切な保磁力を持つ材料が選ばれる。長期保存には高い保磁力、頻繁な書き換えには適度に低い保磁力の材料を用いる。 |

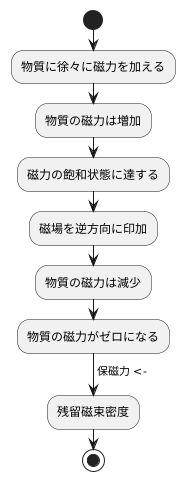

保磁力の測定方法

磁石の力を示す指標の一つに保磁力というものがあります。保磁力は、磁石がどれくらい磁力を保てるかを示す値で、この値を知るには、磁気の通り道とでも言うべき磁気ヒステリシス曲線を描く必要があります。磁気ヒステリシス曲線は、物質に磁力をどれだけ与えたかと、その物質がどれくらい磁力を帯びたかを示す曲線です。

具体的には、まず物質に徐々に磁力を加えていきます。すると、物質もそれに応じて磁力を帯びていきますが、ある一定の強さを超えると、どれだけ磁力を加えてもそれ以上磁力を帯びなくなります。これを磁力の飽和状態と言います。次に、今度は加える磁力の向きを逆方向に変え、徐々に強くしていきます。すると、物質の磁力は徐々に弱くなっていき、ついにはゼロになります。この時、逆方向に加えた磁力の強さが、まさに保磁力なのです。

磁気ヒステリシス曲線は、磁石の性質を知るための重要な手がかりとなります。保磁力だけでなく、磁力を加えるのをやめた後でも物質に残る磁力の強さ(残留磁束密度)や、磁石が特定の方向に磁力を帯びやすい性質(磁気異方性)なども、この曲線から読み取ることができます。つまり、この曲線を調べることで、磁石の様々な性質を深く理解することができるのです。

保磁力の種類

磁石は身の回りの様々な製品に使われており、その強さを示す指標の一つに保磁力があります。この保磁力には様々な種類があり、磁石の種類によってその性質も大きく異なります。保磁力は大きく分けて、ものの結晶構造に由来するものと、ものの形に由来するものに分けられます。

まず、結晶に由来する保磁力について説明します。すべての物質は原子からできており、磁石となる物質は原子の並び方が磁力の強さに影響を与えます。物質によって原子の並び方、つまり結晶構造が異なり、その構造の違いによって磁化のしやすさが変わります。磁化しやすい方向と、そうでない方向が存在することで保磁力が生じるのです。この結晶構造に由来する保磁力は、結晶磁気異方性に基づく保磁力と呼ばれます。

次に、ものの形に由来する保磁力について説明します。こちらは形状磁気異方性に基づく保磁力と呼ばれます。例えば、細長い棒状の磁石を考えてみましょう。この棒状の磁石は、長い方向に磁化しやすく、短い方向には磁化しにくいという性質を持ちます。これは、磁石自身の形が磁界に影響を与えるためです。磁石が磁化されると、その磁石自身によって反対向きの磁界(反磁界)が生じます。この反磁界は、磁石の形によって強さが異なり、細長い磁石の場合、短い方向に磁化しようとすると強い反磁界が生じて磁化を妨げます。逆に長い方向に磁化しようとすると反磁界の影響が小さいため、磁化しやすい状態になります。このように、磁石の形が反磁界の強さに影響を与え、保磁力の大きさを決めるのです。

これらの異なる種類の保磁力は、用途によって使い分けられます。例えば、保磁力の高い磁石は、強い磁界中でも磁力を失わないため、自動車のモーターや発電機などに使われます。一方、保磁力の低い磁石は、磁界の変化に敏感に反応するため、磁気センサーや磁気記憶装置などに向いています。このように、保磁力の性質を理解することは、磁石を適切に利用するために非常に重要です。

| 保磁力の種類 | 説明 | 性質 | 用途 |

|---|---|---|---|

| 結晶磁気異方性に基づく保磁力 | 物質の結晶構造(原子の並び方)に由来する。結晶構造の違いにより磁化のしやすさが変わり、保磁力が生じる。 | – | – |

| 形状磁気異方性に基づく保磁力 | 磁石の形に由来する。磁石の形によって反磁界の強さが変わり、保磁力の大きさが決まる。例えば、棒状の磁石は長い方向に磁化しやすい。 | – | – |

| 保磁力の高い磁石 | 強い磁界中でも磁力を失わない。 | – | 自動車のモーター、発電機 |

| 保磁力の低い磁石 | 磁界の変化に敏感に反応する。 | – | 磁気センサー、磁気記憶装置 |

保磁力の応用

磁力が失われにくい強さを示す値、保磁力は、私たちの身の回りの様々な機器で活用され、技術発展に欠かせない要素となっています。その応用範囲は広く、情報を記憶しておく装置から、動きを生み出す装置、物の位置を知る装置、更には物を浮かせる技術にまで及びます。

例えば、情報を記録する装置である磁気記録媒体は、保磁力を利用して情報を記憶します。これは、磁性体の保磁力によって磁化の方向が保持されることで、デジタルデータの0と1を記録することを可能にしています。カセットテープやハードディスクなどがその代表例です。

動きを生み出す装置であるモーターや発電機も、保磁力の働きを欠かすことができません。これらの装置では、永久磁石が重要な役割を果たしています。永久磁石は、外部からの磁場がなくても磁力を保ち続ける性質がありますが、この性質は保磁力によるものです。モーターでは、永久磁石と電磁石の間に働く磁力の反発や引き合う力を利用して回転運動を作り出します。発電機では、逆に回転運動によって磁石とコイルの位置関係を変化させることで電気を生み出します。どちらの場合も、永久磁石の高い保磁力が安定した動作を支えています。

物の位置や状態を知る磁気センサーも、保磁力の変化を利用しています。磁気センサーは、磁場の変化を検知することで、対象物の位置、速度、角度などを測定する装置です。保磁力は外部磁場の影響を受けるため、この性質を利用して高感度なセンサーを実現しています。例えば、自動車の速度センサーや、スマートフォンの方位センサーなどに利用されています。

更には、物を浮かせる磁気浮上技術にも、保磁力が深く関わっています。磁気浮上とは、磁力の反発や吸引を利用して物体を空中に浮かせる技術です。リニアモーターカーは、この技術を応用した乗り物の代表例です。車両とレールに設置された磁石の反発力と、保磁力によって生じる磁場を利用して、車両を浮上させ、高速で走行することを可能にしています。

このように、保磁力は様々な技術の基盤となっており、私たちの生活を支えています。今後、更なる技術革新によって、より高性能な磁性体が開発されれば、保磁力の応用範囲は更に広がり、私たちの社会はより便利で豊かなものになるでしょう。

| 装置/技術 | 保磁力の役割 | 具体例 |

|---|---|---|

| 磁気記録媒体 | 磁化の方向を保持し、デジタルデータの0と1を記録 | カセットテープ、ハードディスク |

| モーター/発電機 | 永久磁石の磁力を維持し、安定した動作を支える | モーター、発電機 |

| 磁気センサー | 外部磁場の影響による保磁力の変化を利用して、対象物の位置、速度、角度などを測定 | 自動車の速度センサー、スマートフォンの方位センサー |

| 磁気浮上 | 磁石の反発力と保磁力によって生じる磁場を利用して物体を浮上 | リニアモーターカー |