オープンリール:映像と音のアナログ記録

動画を作りたい

先生、「オープンリール」って言葉は聞いたことがあるんですけど、どういうものかよく分かりません。教えていただけますか?

動画制作専門家

いいかい?オープンリールというのは、磁気テープを巻いたリールがむき出しになっている、つまり、カセットやカートリッジに入っていないタイプの録音・録画機材のことだよ。ビデオ用と音声用があって、それぞれテープの幅が違うんだ。

動画を作りたい

ビデオ用と音声用で幅が違うんですね。具体的にはどのくらい違うんですか?

動画制作専門家

ビデオ用は1インチ幅が主流で「インチ」と呼ばれていたね。音声用は1/4インチ(6ミリ)から2インチまであって、1/4インチのものは「しぶいち」と呼ばれていたよ。オープンリールは、昔、テレビ局やラジオ局などでよく使われていたんだ。

openreel:reeltoreelとは。

映像や音声を記録する、開いたリールに巻かれた磁気テープについて。映像用には約2.5センチ幅(通称:インチ)のテープ、音声用には約6ミリ(通称:しぶいち、6ミリ)から約5センチ幅までのテープが使われています。

オープンリールとは

開かれた巻き枠、これがまさにオープンリールです。名前の通り、磁気テープが巻かれたリールがむき出しの状態になっている録音再生機器、またはその機器で使うテープそのものを指します。箱に入った音楽用テープや録画用テープとは違い、リールに巻かれたテープがそのまま露出しているため、丁寧に扱う必要があります。少しの埃や指の油でも記録された音や映像に影響が出てしまうほど繊細なのです。しかし、その繊細さゆえに、高音質で記録、再生できるという大きな利点があります。

かつては、放送局や録音スタジオといった、音のプロたちが働く場所で広く使われていました。録音といえばオープンリールという時代もあったほど、アナログ録音の代表でした。近頃は、コンピュータを使ったデジタル技術が発展し、主役の座からは退いてしまいました。しかし、今でも独特の音の深みや温かみを好む音楽好きや、音のプロたちはオープンリールを使い続けています。機械的な動作音や、テープのあたたかみのある質感など、デジタルでは再現できない独特の魅力が、今もなお人々を惹きつけているのです。それはまるで、古い蓄音機から流れる音楽に懐かしさを感じるのと似ているのかもしれません。時代遅れと言われるかもしれませんが、時代を超えて愛される理由がそこにはあるのです。

| 項目 | 説明 |

|---|---|

| 名称 | オープンリール |

| 特徴 | 磁気テープが巻かれたリールがむき出しになっている録音再生機器/テープ 埃や指の油でも記録された音や映像に影響が出るほど繊細 高音質で記録、再生できる 機械的な動作音や、テープのあたたかみのある質感 |

| 用途 | かつては放送局や録音スタジオといった、音のプロたちが働く場所で広く使われていた アナログ録音の代表 |

| 現状 | コンピュータを使ったデジタル技術の発展により主役の座からは退いている 独特の音の深みや温かみを好む音楽好きや、音のプロたちは今でも使い続けている |

| 魅力 | デジタルでは再現できない独特の音の深みや温かみ、機械的な動作音、テープのあたたかみのある質感 時代を超えて愛される理由 |

映像と音声での規格

動画や音声を記録する装置として、昔はオープンリールがよく使われていました。オープンリールには、動画を記録するものと音声を記録するものがあり、それぞれ使うテープの幅が違いました。動画を記録する場合は、幅が約2.5センチメートルのテープが主流でした。これは「インチ」と呼ばれることもあり、テレビ放送など、高い画質と音質が求められる現場で広く使われていました。なぜなら、この幅のテープは、多くの情報を記録できたからです。

一方、音声を記録するオープンリールには、様々な幅のテープがありました。約6ミリメートルの「しぶいち」や「6ミリ」と呼ばれるもの、約1.3センチメートルのもの、そして約5センチメートルのものなどです。これらのテープは、用途や求める音質によって使い分けられていました。例えば、約6ミリメートルのテープは、手軽に使えるため、家庭用録音機などでよく使われました。一方、約5センチメートルのテープは、高音質で多重録音ができるため、プロの音楽家が使うことが多く、より精密な録音が必要な場面で使われていました。

このように、オープンリールのテープには様々な規格があり、テープの幅だけでなく、情報を記録する方法や再生する速度なども異なっていました。それぞれの規格には、それぞれに良さがあり、目的に合わせて最適なものが選ばれていました。まさに、それぞれの規格が持つ個性によって、多様な表現が可能になっていたと言えるでしょう。テープの幅が広いほど、多くの情報を記録できるため、画質や音質が向上する傾向がありました。しかし、同時に装置も大型化し、取り扱いが難しくなるという側面もありました。そのため、常に技術の進歩と使いやすさのバランスが求められていました。

| 種類 | テープ幅 | 用途 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 動画記録用オープンリール | 約2.5cm (1インチ) | テレビ放送など | 高画質・高音質、多くの情報を記録可能 |

| 音声記録用オープンリール | 約6mm (しぶいち、6ミリ) | 家庭用録音機など | 手軽に使える |

| 約1.3cm | |||

| 約5cm | プロの音楽家向け | 高音質、多重録音可能、精密な録音が必要な場面で使用 | |

アナログならではの温かみ

磁気テープを使った録音機、オープンリールで記録された音声や映像は、今主流となっているデジタルとは違う独特の持ち味があります。よく温かみ、あるいは深みがあると表現されるこの持ち味は、デジタル方式では再現が難しい独特のものです。

デジタル機器は、音を非常に精密に記録し、それを全く同じように再現することを得意としています。一方、アナログ機器であるオープンリールは、テープという記録媒体の性質上、どうしてもノイズや音の歪みが生まれてしまいます。しかし、このノイズや歪み、そしてテープの種類ごとの特性などが複雑に作用し合うことで、独特の音の風合いが作り出されるのです。まるで手作りの工芸品のように、一つとして同じものがない、それがアナログの魅力と言えるでしょう。

もちろん、デジタルのように完璧に音を再現できるわけではありません。しかし、人間の耳には、このアナログ特有の味わいが心地よく響くことが多く、感情に訴えかける不思議な力を持っていると言われています。録音された音源だけでなく、再生機器によっても音の個性が変化するのもアナログならではの特徴です。真空管を使ったアンプや、スピーカーの種類によって様々な音色が楽しめるため、自分好みの音を探求する楽しみも生まれます。

近頃は、コンピューターやスマートフォンで手軽に音楽を楽しめるようになりました。便利で高音質なデジタル音楽が主流となっている中でも、アナログの音響機器は多くの音楽愛好家や創作活動をする人々を惹きつけ続けています。特に近年は若い世代を中心にアナログレコードの人気が高まっており、この流れはオープンリールにも広がりを見せています。機械で正確に複製されたデジタルの音とは違う、アナログならではの温もりや味わいを求める人が増えているのです。時代が変わっても、オープンリールは特別な存在として、多くの人々に愛され続けるでしょう。

| 項目 | デジタル | アナログ(オープンリール) |

|---|---|---|

| 音質 | 高音質、完璧な再現性 | ノイズ、歪み、温かみ、深みのある音 |

| 特徴 | 精密な記録と再現 | テープ、機器による音の変化、手作りのような個性 |

| 魅力 | 便利さ、手軽さ | 独特の味わい、感情への訴求力、自分好みの音の探求 |

| 現状 | 主流、手軽にアクセス可能 | 根強い人気、若い世代にも広がり |

取り扱いの難しさ

オープンリール式の録音テープは、コンパクトカセットや他の録音媒体とは異なり、むき出しのリールに巻かれただけの状態です。そのため、取り扱いには注意が必要です。まず、テープの表面には簡単にほこりや指紋が付着してしまい、これらが音質の悪化やテープの損傷に繋がることがあります。例えば、再生中にほこりがテープと再生ヘッドの間に入り込むと、ノイズが発生したり、テープが傷ついたりする可能性があります。また、指紋が付着すると、そこから油分がテープに染み込み、長期間の保存で劣化を早める原因になります。

さらに、オープンリールテープの操作には専用の機器が必要です。巻き戻しや早送りを行うには、専用の巻き取り機を使う必要があり、その操作にも慣れが必要です。間違った操作をすると、テープが切れたり、絡まったりする恐れがあります。また、再生速度の調整なども手動で行う必要があり、他の録音媒体に比べて操作の手間がかかると言えるでしょう。

保管に関しても、オープンリールテープはサイズが大きく、保管場所を確保するのが大変です。コンパクトカセットのように小さなケースに収納することができないため、専用の棚や箱を用意する必要があります。また、温度や湿度の変化にも敏感なので、適切な環境で保管しなければ、テープが劣化しやすくなります。直射日光や高温多湿の場所は避け、風通しの良い場所に保管するなどの注意が必要です。

このように、オープンリールテープは取り扱いが難しく、普及の妨げとなっている一面があります。しかし、その独特の操作感や所有する満足感は、他の録音媒体にはない魅力と言えるでしょう。丁寧に扱い、大切に保管することで、長期間にわたって高音質を楽しむことができます。この手間と愛情が必要な点が、逆に所有する喜びや愛着に繋がるのかもしれません。

| 項目 | 詳細 | 注意点 |

|---|---|---|

| 取り扱い | むき出しのリールに巻かれた状態 | ほこりや指紋が付着しやすく、音質劣化やテープ損傷の原因となる |

| 操作 | 専用の機器が必要 (巻き戻し、早送り、再生速度調整など) | 操作ミスによるテープの切断や絡まりの可能性あり、手間がかかる |

| 保管 | サイズが大きく、保管場所の確保が必要 | 温度や湿度の変化に敏感で、適切な環境での保管が必要 |

| その他 | 普及の妨げとなっている点もある | 独特の操作感や所有する満足感、手間と愛情が必要な点が逆に所有する喜びや愛着に繋がる |

デジタル時代における価値

近ごろの技術革新は、音や映像の記録、そして再生を驚くほど身近で高画質なものにしました。ボタン一つで、鮮明な映像やクリアな音声が手に入る時代です。しかし、便利な反面、昔ながらのアナログ機器にあった独特の温もりや風合いが薄れてしまったと感じる人も少なくありません。そんな中、デジタルとは違う魅力を持つオープンリールテープに再び注目が集まっています。

特に、音楽づくりの世界では、この動きが顕著です。デジタル機器は確かに正確無比な音を提供してくれます。しかし、アナログ機器、とりわけオープンリールが持つ、少し粗削りでありながら奥深い音色や質感を求める声が高まっているのです。最先端のデジタル技術と、少し懐かしいアナログ機器、この二つを組み合わせることで、今までにない表現の世界が生まれています。過去の録音技術の粋を集めたオープンリールは、単なる記録装置ではなく、音そのものを彩る魔法の道具と言えるかもしれません。

さらに、オープンリールには、歴史の記録係としての役割も期待されています。今では聴くのが難しくなった貴重な音源や、色褪せてしまった古い映像。これらは、オープンリールテープの中に大切に保管されています。未来へ伝えるべき大切な宝を、劣化から守り、後世に伝えていくためには、これらのテープを適切に管理し、整理する必要があるでしょう。オープンリールに残された音や映像は、時代を超えて人々の心を揺さぶり、文化を繋ぐ架け橋となるはずです。まさに、現代社会において、オープンリールは、新たな価値を持つ存在として、再認識されていると言えるでしょう。

| テーマ | 内容 |

|---|---|

| 現代技術の利点と欠点 | 高画質・高音質だが、アナログ機器の温もりや風合いが薄れている。 |

| オープンリールへの再注目 | デジタルとは異なる魅力があり、音楽制作の分野で顕著。 |

| オープンリールの音質 | 粗削りだが奥深い音色や質感が魅力。 |

| オープンリールの役割 | 歴史の記録係として、貴重な音源や映像を保管。 |

| オープンリールの価値 | 時代を超えて文化を繋ぐ架け橋。現代社会で新たな価値を持つ存在として再認識。 |

未来への継承

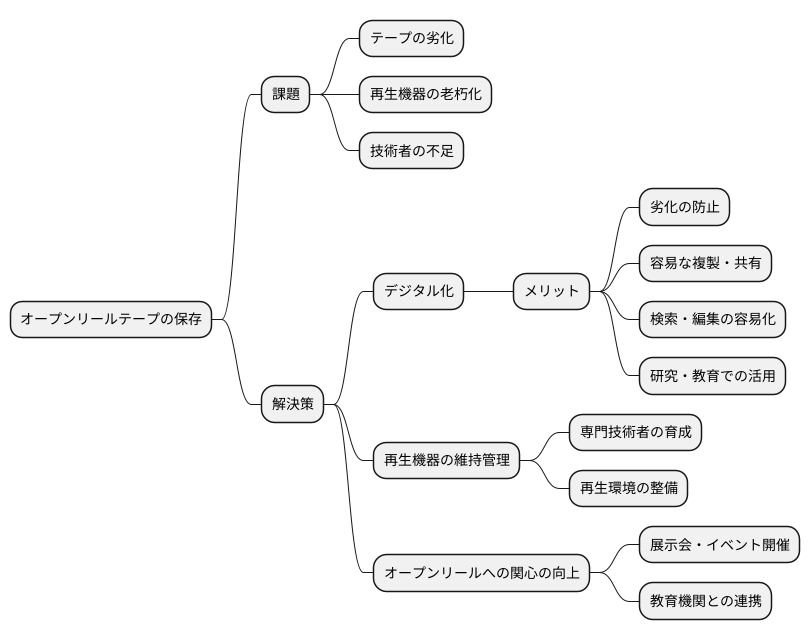

かつて放送や音楽の世界で活躍したオープンリールテープは、過去の大切な記憶を留める貴重な器です。そこには、現代の技術では再現できない独特の音色や映像が記録されており、未来へと受け継ぐべき文化遺産と言えるでしょう。しかし、時の流れとともにテープは劣化し、再生機器も老朽化が進んでいます。さらに、これらの機器を扱える技術を持つ人も少なくなってきています。これらの貴重な音源や映像を未来に残すためには、様々な課題を乗り越えなければなりません。

まず、劣化が進むオープンリールテープをデジタルデータに変換することが重要です。デジタル化によって、テープの劣化を心配することなく、いつでも手軽に過去の記録に触れることができるようになります。また、複製も容易になるため、より多くの人々に共有することも可能になります。さらに、デジタルデータは検索や編集も容易になるため、研究や教育など様々な分野での活用が期待できます。

加えて、オープンリールを再生するための機器の維持管理も欠かせません。古い機器は修理が難しく、部品の入手も困難になってきています。専門の技術者を育成し、再生環境を整備することで、オリジナルの音源や映像を体験できる機会を未来に残していくことができます。

未来への継承のためには、オープンリールへの関心を高め、その価値を広く知ってもらうことも重要です。展示会やイベントなどを開催し、実際にオープンリールに触れる機会を設けることで、人々の理解を深めることができます。また、教育機関との連携を通じて、若い世代へその重要性を伝えていくことも大切です。過去の貴重な記録を守り、未来へつなぐため、私たち一人ひとりがオープンリールへの関心を持ち、その価値を再認識していく必要があるでしょう。